고정 헤더 영역

상세 컨텐츠

본문

너희들의 뉴 노멀

김난영(한백교회 교인)

2월부터 초등 입학날을 손꼽아 기다리던 둘째. 다시는 학교를 도대체 언제 가느냐고... 어느 날은 매번 같은 대답을 듣기도 지쳤는지,

“엄마, 나 학교 못 사면 유치원이라도 가면 안 될까? 친구들이 너무 보고 싶어.”

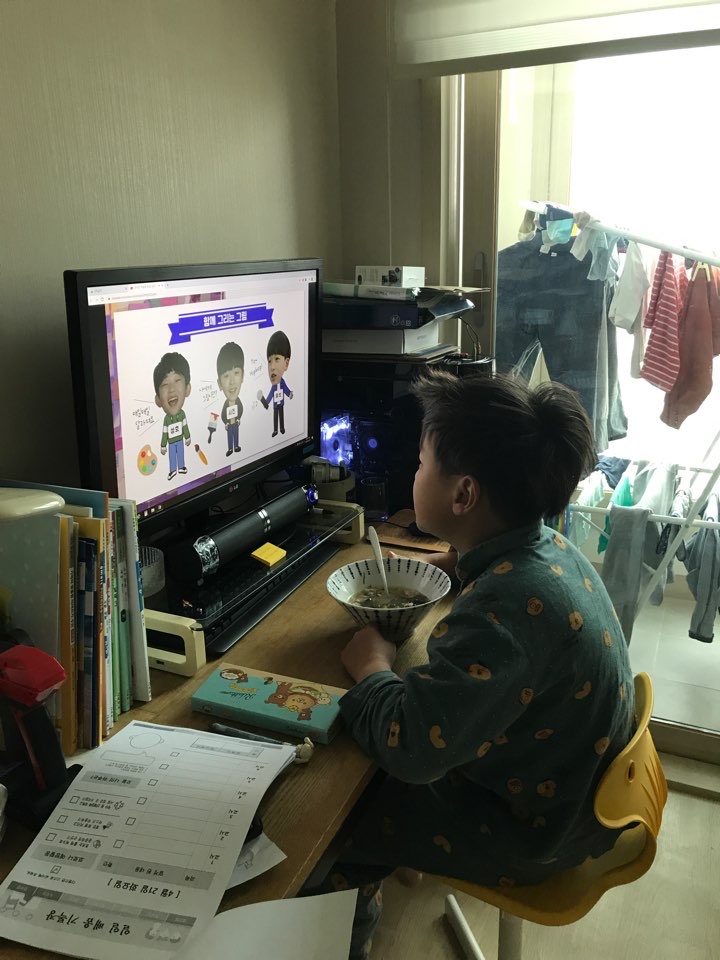

눈만 겨우 뜬 채 곧바로 잠자리에서 컴퓨터 방으로 이동해 착석, 잠옷 입고 국에 밥말아 아침 식사와 수업을 동시에 해결한다. 새 시대의 교실 풍경이다.

온라인 개학 첫 날은 한 놈은 컴퓨터 모니터 앞에, 한 놈은 티비 앞에 두고 수업 듣는 동안 빨래도 널어보겠다는 야심찬 계획을 세웠다. 허나, 수업 시작한지 1시간 만에 진이 빠져 스마트워치를 확인하니 아침부터 내내 분주했던 내 발걸음은 5천보. 수건 하나 털어 널기도 전에 사방에서 엄마를 불러대는 아이들. 두 방을 몇 번이나 왔다 갔다 했을까? 이것은 교사 극한체험이다.

“엄마, 이거 진짜 다른 애들도 하는 거 맞아?”

“왜?”

“아무래도 엄마가 나만 시키는 거 같아서.”

모처럼 놀이터에 아이들이 많다. 누군가 어린 꼬마들을 위해 준비한 자동 비눗방울 기계가 돌아가니, 동네 초딩 형님들이 더 신났다.

“야~~~ 비눗방울 바이러스닷!!!”

그러게 비눗방울처럼 톡톡 터져 사라지면 얼마나 좋을까.

삼시세끼, 사이사이 간식을 채우고, 쓸고 닦고 치우는 나의 일상과 잔소리가 BGM이 된 너희들의 일상에 더 이상 서로에 대한 궁금함은 없다. 개학을 미룬 열흘 째, 이제 내 말은 들은 척도 안하는 너희들에게 모진 말들을 쏟아 붓고는 “엄마는 못 살겠다. 나간다!” 큰소리치며 현관을 나왔어. 내가 갈 수 있는 곳이 어디일까?

털썩. 한 층 내려와 비상계단에 앉았어. 가사와 돌봄, 그리고 교육을 떠맡은 엄마는 지금 갈 곳이 없다. 고작 그 자리를 맴돌면서, 너희는 나 없이 안전할까를 걱정하며 현관 앞에 귀 기울이기를 서너 번. 내가 졌다, 코로나야. 우리 이제 잘 좀 해보자.

밖에 나와 노는 아이들이 더 줄었다. 마스크를 쓰고 만나도 숨이 차고 더워지니 금세 벗어던진다. 급기야는 지켜보는 엄마들 식겁하게 저리 찰싹 붙어 재미있다고 깔깔거린다. 아이들이 살이 부비고 노는 풍경이 이렇게 부모 마음을 졸이게 할 일인가. 코로나 따위는 없는 것처럼 어울려 노는 아이들의 모습이 그립고 아련한 풍경이 되다니, 눈물이 난다. 우리는 이 아이들에게 대체 무슨 짓을 한 걸까?

그렇게 손꼽아 기다리던 너의 입학식, 아니 첫 등굣길. 기념사진을 찍어보겠다고 정문에 서서 이리저리 구도를 잡아보지만 너무 휑하구나. 너는 앞으로 이 학교생활에서 무엇을 배우게 될까?

ⓒ 웹진 <제3시대>

댓글 영역